In seinem Artikel „Flawed Theory and Method in Studies of Prostitution“ kritisiert Ronald Weitzer ideologische Verzerrungen und methodologische Mängel in der Forschung zur Sexarbeit. Er argumentiert, dass viele Studien, insbesondere solche aus dem radikal-feministischen Lager, wissenschaftliche Standards ignorieren und Ergebnisse liefern, die eine politische Agenda untermauern, anstatt objektive Einblicke zu bieten. Dieser Ansatz trage zu einer verzerrten Wahrnehmung der Sexarbeit bei, die oft pauschal als Gewalt gegen Frauen dargestellt werde, unabhängig von den tatsächlichen Umständen oder dem Kontext.

Ideologische Verzerrungen

Weitzer bemängelt, dass radikal-feministische Theorien, wie sie von Autorinnen wie Andrea Dworkin, Catherine MacKinnon und Sheila Jeffreys vertreten werden, Prostitution als inhärent schädlich und entmenschlichend betrachten. Diese Perspektive gehe davon aus, dass Prostitution immer auf Zwang und Gewalt basiere, was wissenschaftlich weder verifiziert noch falsifiziert werden könne. Solche pauschalen Behauptungen seien nicht empirisch fundiert, sondern entsprängen einer ideologischen Überzeugung, die Prostitution als Ausdruck männlicher Dominanz betrachte.

Weitzer analysiert drei Artikel, die exemplarisch für diese Sichtweise stehen, von Jody Raphael und Deborah Shapiro, Melissa Farley sowie Janice Raymond. Diese Autorinnen, so Weitzer, gehen davon aus, dass Gewalt und Ausbeutung universelle Merkmale von Prostitution seien. Raymond beschreibt Prostitution als „bezahlte Vergewaltigung“, während Farley Prostitution als „besonders tödliche Form männlicher Gewalt gegen Frauen“ bezeichnet. Die Terminologie in diesen Arbeiten sei gezielt alarmierend und solle Leser emotional aufwühlen, indem etwa Begriffe wie „prostituierte Frauen“ oder „Überlebende“ verwendet würden, um jegliche Freiwilligkeit oder Eigenständigkeit der Betroffenen zu negieren.

Methodologische Mängel

Weitzer stellt fest, dass viele Studien methodologische Schwächen aufweisen, wie unzureichende Stichprobenmethoden und das Fehlen von Vergleichsgruppen. Viele Studien basierten auf Convenience- oder Schneeball-Samples, bei denen die Befragten oft aus besonders belasteten Gruppen wie Obdachlosen, Gefängnisinsassen oder Frauen in Schutzeinrichtungen stammen. Diese unrepräsentativen Stichproben führten zu einer Verzerrung der Ergebnisse, die dann in der Literatur und den Medien generalisiert würden.

Ein Beispiel hierfür sei die Arbeit von Silbert und Pines, die 1982 eine Studie zu Straßenprostitution in San Francisco durchführten. Obwohl ihre Stichprobe nur Frauen aus einem städtischen Umfeld umfasste, wurden ihre Ergebnisse, wie die Behauptung, dass 70 % der Frauen sexuelle Gewalt erfahren hätten, oft als allgemeingültig dargestellt. Weitzer kritisiert, dass solche Studien oft die am stärksten belasteten Individuen untersuchen und dadurch ein einseitiges Bild vermitteln.

Auch bei den drei von Weitzer untersuchten Artikeln gibt es erhebliche methodologische Schwächen. Raphael und Shapiro rekrutierten etwa ehemalige Sexarbeiterinnen als Interviewerinnen, die selbst negative Erfahrungen gemacht hatten. Diese Interviewerinnen befragten wiederum Frauen aus ihrem persönlichen Netzwerk, wodurch die Ergebnisse stark durch subjektive Ansichten und Erfahrungen geprägt seien. Farleys Studien leiden ebenfalls unter einer mangelnden Transparenz hinsichtlich der Rekrutierung der Teilnehmenden und der Formulierung der Interviewfragen. Ähnliches gilt für Raymonds Arbeiten, die keine Informationen zu den verwendeten Methoden liefern.

Unterschiedliche Formen der Prostitution

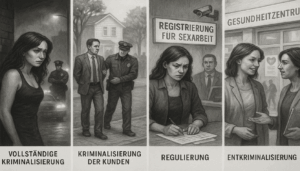

Weitzer betont, dass Prostitution ein heterogenes Phänomen ist, das sich je nach Kontext, Arbeitsumfeld und individuellen Umständen erheblich unterscheidet. Es sei irreführend, alle Formen von Sexarbeit unter einem einzigen, negativen Narrativ zusammenzufassen. Studien zeigen, dass Gewalt und Ausbeutung insbesondere in der Straßenprostitution häufiger auftreten, während Frauen, die in kontrollierten Umgebungen wie Bordellen oder als Escorts arbeiten, oft bessere Arbeitsbedingungen und ein höheres Maß an Selbstbestimmung haben. Trotz dieser Unterschiede neigen radikal-feministische Studien dazu, Prostitution pauschal zu verurteilen und zwischen verschiedenen Arbeitsformen nicht zu differenzieren.

Eine britische Studie verdeutlicht etwa, dass Straßenprostituierte im Vergleich zu Frauen, die in Saunen oder als Callgirls arbeiten, signifikant häufiger Opfer von Gewalt werden. Dennoch behaupten Autorinnen wie Farley, dass Gewalt in allen Formen der Prostitution allgegenwärtig sei. Diese Haltung, so Weitzer, ignoriere die Komplexität des Themas und vernachlässige wichtige Nuancen.

Gewalt und Prostitution

Ein zentrales Thema in der Literatur ist die Frage nach der Gewalt in der Prostitution. Weitzer kritisiert, dass radikal-feministische Autorinnen Gewalt als inhärentes Merkmal von Prostitution definieren, wodurch die tatsächliche Häufigkeit und Art von Gewalt nicht objektiv erfasst werden könne. Studien, die Gewalt in der Prostitution untersuchen, zeigen stark variierende Ergebnisse, was auf Unterschiede in der Methodik und den untersuchten Gruppen zurückzuführen sei. Während einige Studien extrem hohe Raten von Gewalt berichten, deuten andere darauf hin, dass Gewalt in bestimmten Kontexten wie Indoor-Prostitution deutlich seltener vorkommt.

Weitzer fordert eine differenziertere Betrachtung, die zwischen verschiedenen Arbeitsumfeldern unterscheidet und die individuellen Erfahrungen von Sexarbeiterinnen berücksichtigt. Er argumentiert, dass die radikal-feministische Sichtweise die Realität verzerrt und eine konstruktive Diskussion über Reformen und Schutzmaßnahmen behindert.

Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Abschließend plädiert Weitzer für eine wissenschaftlich fundierte und ideologisch neutrale Forschung zur Prostitution. Er fordert, dass Studien die Vielfalt der Sexarbeit anerkennen und auf soliden methodologischen Grundlagen basieren. Nur so könne ein umfassendes und realistisches Bild der Prostitution gezeichnet werden, das sowohl die Risiken als auch die potenziellen Vorteile für die Betroffenen berücksichtigt.

Weitzer betont, dass es wichtig sei, die Stimmen von Sexarbeiterinnen selbst zu hören und ihre Perspektiven ernst zu nehmen. Viele Frauen betrachten ihre Arbeit als eine Form der Erwerbstätigkeit und bevorzugen Begriffe wie „Sexarbeit“, die ihre Eigenständigkeit betonen. Diese Sichtweise widerspricht der radikal-feministischen Darstellung von Prostitution als ausnahmsloser Gewalt. Eine differenzierte Diskussion sollte auch die Rolle von Männern und Transgender-Personen in der Prostitution berücksichtigen, die oft weniger Gewalt erfahren und mehr Kontrolle über ihre Arbeitsbedingungen haben.

Zusammenfassend kritisiert Weitzer, dass die extreme radikal-feministische Perspektive und methodologische Schwächen in der Forschung zur Prostitution ein verzerrtes und unvollständiges Bild zeichnen. Er plädiert für eine sachlichere und differenziertere Auseinandersetzung, die die Komplexität des Themas anerkennt und dazu beiträgt, sowohl die Arbeitsbedingungen von Sexarbeiterinnen zu verbessern als auch die gesellschaftliche Debatte zu versachlichen.

Der Volltext der Studie (englisch) findet sich hier.