Die von Cecilia Benoit und ihrem Team durchgeführte Studie mit dem Titel „Centering Sex Workers’ Voices in Law and Social Policy“ untersucht die Auswirkungen der kanadischen Gesetzgebung, insbesondere des Protection of Communities and Exploited Persons Act (PCEPA) von 2014, auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Sexarbeiter:innen. Diese Gesetzgebung kriminalisiert den Kauf sexueller Dienstleistungen, schützt jedoch die Anbieter:innen dieser Dienstleistungen formal vor rechtlicher Verfolgung. Die Studie hat sich zum Ziel gesetzt, die Stimmen von Sexarbeiter:innen einzubeziehen, um ihre Perspektiven zu den notwendigen Änderungen in der Gesetzgebung und den sozialen Rahmenbedingungen zu erfassen.

Hintergrund und Kontext

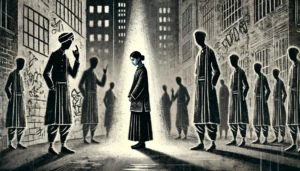

Die Kriminalisierung der Sexarbeit, wie sie in Kanada und vielen anderen Ländern umgesetzt wird, hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Sicherheit, die Gesundheit und die Rechte von Sexarbeiter:innen. Forschungsergebnisse zeigen, dass Gesetze wie das PCEPA, die den Kauf sexueller Dienstleistungen kriminalisieren, negative Konsequenzen haben, darunter:

Erhöhte Stigmatisierung und Diskriminierung,

eingeschränkter Zugang zu Schutz- und Sozialdiensten,

verminderte Sicherheit am Arbeitsplatz und

eine erschwerte Möglichkeit, Klient:innen zu überprüfen.

Weltweite Organisationen wie Amnesty International und die Global Network of Sex Work Projects haben sich für die Entkriminalisierung von Sexarbeit ausgesprochen. Sie argumentieren, dass diese ein wesentlicher Schritt zur Förderung von Sicherheit und Gesundheit sowie zur Gewährleistung der grundlegenden Menschenrechte von Sexarbeiter:innen sei. Trotz dieser Erkenntnisse bleiben die Stimmen von Sexarbeiter:innen selbst in politischen Diskussionen oft unbeachtet.

Ziel der Studie

Die Studie hatte drei Hauptziele:

Die Erfahrungen von Sexarbeiter:innen unter der PCEPA-Gesetzgebung zu dokumentieren,

deren Perspektiven zu notwendigen Änderungen in der Gesetzgebung und Sozialpolitik zu erheben,

Empfehlungen zu sammeln, wie ihre Rechte, Sicherheit und Gesundheit verbessert werden können.

Methodik

Die Studie basiert auf qualitativen Interviews, die 2017 mit 60 aktiven Sexarbeiter:innen aus der Region Victoria, Kanada, geführt wurden. Die Teilnehmer:innen mussten mindestens 19 Jahre alt sein, in Kanada arbeiten dürfen und in den letzten zwölf Monaten mindestens 15 Mal sexuelle Dienstleistungen gegen Bezahlung erbracht haben.

Datenerhebung

Die Teilnehmer:innen wurden über verschiedene Kanäle rekrutiert, darunter:

Soziale Netzwerke und Online-Plattformen,

Anzeigen in Zeitungen und Agenturen,

direkte Ansprache durch Peers und soziale Dienste.

Die Interviews umfassten sowohl standardisierte Fragen als auch offene Fragen, die detaillierte Einblicke in die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Sexarbeiter:innen ermöglichten. Besonders fokussiert wurde auf ihre Sicht zu den Fragen:

Welche Veränderungen sind notwendig, um die Gesundheit, Sicherheit und Rechte von Sexarbeiter:innen zu verbessern?

Welche Dienstleistungen sollten Sexarbeiter:innen zur Verfügung stehen?

Datenanalyse

Die Daten wurden mittels thematischer Analyse ausgewertet. Diese Methode ermöglicht die Identifikation zentraler Themen und Muster in den Antworten der Teilnehmer:innen. Dabei wurde besonderer Wert darauf gelegt, die sozialen und strukturellen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen, die das Leben der Sexarbeiter:innen prägen.

Ergebnisse

Die Ergebnisse der Studie lassen sich in zwei Hauptbereiche einteilen:

1. Verbesserungen der beruflichen Sicherheit und Rechte

Die Teilnehmer:innen betonten die Notwendigkeit, die bestehende Kriminalisierung der Sexarbeit abzuschaffen und die Arbeitsrechte von Sexarbeiter:innen zu stärken.

Entkriminalisierung: Die meisten Teilnehmer:innen berichteten, dass das PCEPA ihre Sicherheit gefährdet. Die Kriminalisierung des Kaufs sexueller Dienstleistungen schrecke Klient:innen ab, was dazu führe, dass:

Verhandlungen über Dienstleistungen und Preise übereilt und riskanter durchgeführt werden,

Screening-Prozesse (z. B. Identitätsüberprüfungen von Klient:innen) erschwert werden,

überwiegend riskantere Klient:innen verbleiben.

Anerkennung der Sexarbeit als legitimen Beruf: Viele Teilnehmer:innen kritisierten, dass Sexarbeit nicht als reguläre Arbeit anerkannt wird. Sie forderten Zugang zu Arbeitsrechten wie:

Sozialversicherung und Rentenplänen,

rechtlicher Unterstützung und Steuerberatung,

Geschäfts- und Gewerbelizenzen, um ihre Arbeit formell ausführen zu können.

Sichere Arbeitsorte: Teilnehmer:innen betonten die Wichtigkeit sicherer und geschützter Arbeitsräume. Sie schlugen vor, Einrichtungen zu schaffen, die nicht nur einen sicheren Arbeitsort bieten, sondern auch Dienstleistungen wie Gesundheitsversorgung und Beratung umfassen.

2. Zugang zu nicht-urteilenden Schutz-, Gesundheits- und Gemeinschaftsdiensten

Die Teilnehmer:innen berichteten von tiefem Misstrauen gegenüber Polizei- und Gesundheitsdiensten, das durch die Kriminalisierung verstärkt wurde.

Schutzdienste: Viele Sexarbeiter:innen vermeiden es, die Polizei zu kontaktieren, selbst wenn sie Opfer von Gewalt werden, aus Angst, selbst kriminalisiert zu werden.

Gesundheitsdienste: Die Teilnehmer:innen berichteten von Stigmatisierungserfahrungen in Gesundheitseinrichtungen. Eine Teilnehmerin schilderte, wie ein Arzt sie aufgrund ihres Berufs stereotypisierte und schlecht behandelte. Viele wünschten sich spezialisierte, nicht-stigmatisierende Gesundheitsdienste, einschließlich:

sexueller Gesundheitsversorgung,

psychologischer Beratung,

Suchthilfediensten.

Gemeinschaftsdienste: Einige Teilnehmer:innen lobten bestehende sexarbeiter:innen-geführte Organisationen, bemängelten jedoch deren unzureichende finanzielle Unterstützung. Sie forderten eine langfristige Finanzierung solcher Einrichtungen, um nachhaltige Unterstützung bieten zu können.

Diskussion und Implikationen

Die Ergebnisse zeigen, dass das PCEPA die Sicherheit und das Wohlbefinden von Sexarbeiter:innen nicht verbessert hat. Stattdessen hat es die bestehenden Probleme verschärft. Die Studie verdeutlicht, dass eine Entkriminalisierung der Sexarbeit notwendig ist, um die Lebensbedingungen der Betroffenen zu verbessern. Sie betont jedoch auch, dass Entkriminalisierung allein nicht ausreicht. Es bedarf zusätzlicher Maßnahmen, darunter:

die Einführung von Arbeitsrechten für Sexarbeiter:innen,

Sensibilisierung von Polizei- und Gesundheitspersonal,

die Schaffung nicht-stigmatisierender Strukturen für Schutz- und Gesundheitsdienste.

Die Studie hebt die Bedeutung von partizipativen Ansätzen hervor, bei denen Sexarbeiter:innen in die Gestaltung von Gesetzen und Programmen einbezogen werden. Sie schlägt vor, sexarbeiter:innen-geführte Organisationen zu stärken und deren Expertise in politische Entscheidungsprozesse einzubinden.

Fazit

Die Studie fordert eine umfassende Reform der Sexarbeitsgesetze in Kanada. Sie plädiert für die Entkriminalisierung der Sexarbeit und die Anerkennung dieser Tätigkeit als legitimen Beruf. Gleichzeitig wird die Bedeutung von sozialen und politischen Maßnahmen betont, die auf die Förderung von Sicherheit, Gesundheit und Rechten der Betroffenen abzielen. Die Stimmen von Sexarbeiter:innen sollten dabei im Zentrum der Gesetzgebung und Sozialpolitik stehen.

Der Volltext der Studie (englisch) findet sich hier.