Einleitung: Ziele und Ausgangslage des Gesetzes von 2016

Die Studie „Comparative Summary of Evaluation Reports on France’s 2016 Prostitution Act“ von Néo Gaudy und Hélène Le Bail widmet sich der Analyse der Auswirkungen des französischen Gesetzes von 2016, das die Kriminalisierung des Kaufs sexueller Dienstleistungen zum Ziel hat. Das Gesetz wurde im Kontext eines abolitionistischen Ansatzes verabschiedet, der Prostitution als eine Form von Gewalt gegen Frauen betrachtet und ihre vollständige Abschaffung anstrebt. Es kombiniert strafrechtliche Maßnahmen, soziale Unterstützung und Präventionsprogramme, um Prostitution zu bekämpfen und Betroffenen den Ausstieg zu erleichtern.

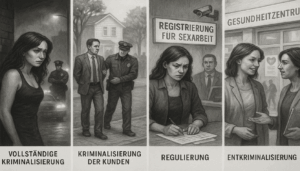

Das Gesetz verfolgt drei zentrale Zielsetzungen:

-

Kriminalisierung der Kunden: Die strafrechtliche Verfolgung wurde von den Sexarbeiter:innen auf die Kunden verlagert, um Machtverhältnisse zugunsten der Betroffenen zu verändern.

-

Soziale Unterstützung: Ein Ausstiegsprogramm wurde eingerichtet, um den Betroffenen finanzielle Hilfen, Zugang zu Wohnraum und rechtlichen Aufenthalt zu gewähren.

-

Prävention: Maßnahmen sollten junge Menschen über die Risiken der Sexarbeit aufklären und Minderjährige schützen.

Die Studie vergleicht drei Berichte, die verschiedene Perspektiven auf das Gesetz bieten: den Regierungsbericht, der administrative und juristische Aspekte beleuchtet, sowie zwei Berichte von zivilgesellschaftlichen Organisationen (CSOs) aus den Jahren 2018 und 2020, die die Auswirkungen des Gesetzes auf die Lebensrealitäten der Betroffenen untersuchen. Ziel der Analyse ist es, die Umsetzungsdefizite und die tatsächlichen Folgen des Gesetzes darzustellen und zu evaluieren.

Die Kriminalisierung der Kunden: Ziele, Umsetzung und Konsequenzen

Verschiebung der strafrechtlichen Verantwortung

Ein Kernziel des Gesetzes war die Entkriminalisierung von Sexarbeiter:innen und die gleichzeitige Kriminalisierung der Kunden. Sexarbeiter:innen sollten nicht mehr als Täter:innen, sondern als Opfer eines „Prostitutionssystems“ wahrgenommen werden. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass diese Zielsetzung nur unzureichend erreicht wurde. Lokale Verordnungen, wie Aufenthaltsverbote an bestimmten Orten oder Einschränkungen der Straßenprostitution, bleiben bestehen und richten sich weiterhin gegen Sexarbeiter:innen. Diese Maßnahmen stehen im Widerspruch zum Geist des Gesetzes, das die Betroffenen eigentlich schützen soll.

Die Berichte dokumentieren zudem, dass sich die Machtverhältnisse zwischen Kunden und Sexarbeiter:innen nicht zugunsten der Letzteren verschoben haben. Stattdessen hat der Rückgang der Kundenzahlen dazu geführt, dass die Kunden in einer stärkeren Verhandlungsposition sind. Dies äußert sich in Forderungen nach niedrigeren Preisen oder riskanteren Praktiken, was die Sicherheit und Autonomie der Sexarbeiter:innen erheblich beeinträchtigt.

Lebensbedingungen und gesundheitliche Risiken

Die Kriminalisierung der Kunden hat gravierende Auswirkungen auf die Lebensbedingungen und die Gesundheit der Betroffenen. Viele Sexarbeiter:innen berichten von erheblichen Einkommensverlusten, die sie in existenzielle Not treiben. Diese finanzielle Prekarität hat eine Vielzahl von Folgen:

-

Gesundheitliche Risiken: Die Bereitschaft, auf Kondome zu verzichten, ist gestiegen, da Kunden dies oft als Bedingung für ihre Dienstleistungen stellen. Der Zugang zu Gesundheitsdiensten hat sich ebenfalls verschlechtert, was die Prävention von sexuell übertragbaren Infektionen (STIs) erschwert.

-

Gewalt: Sexarbeiter:innen sehen sich zunehmend mit Gewalt konfrontiert. Da Kunden Angst vor strafrechtlicher Verfolgung haben, verlangen sie Treffen an abgelegenen Orten, die für Sexarbeiter:innen unsicherer sind. Dieser Rückzug in isolierte Räume erhöht das Risiko von Übergriffen und erschwert es den Betroffenen, im Notfall Hilfe zu rufen.

Kritik an den Aufklärungskursen für Kunden

Ein weiterer Bestandteil des Gesetzes sind Aufklärungskurse, die Kunden für die Realität der Prostitution sensibilisieren sollen. Diese Kurse werden von den zivilgesellschaftlichen Organisationen scharf kritisiert. Sie propagieren ein einseitiges Bild von Sexarbeit, das die Betroffenen ausschließlich als Opfer darstellt. Dies verstärkt die Stigmatisierung und untergräbt die Autonomie von Sexarbeiter:innen. Zudem wird kritisiert, dass viele der vermittelten Informationen – wie ein angeblich sehr niedriges Einstiegsalter in die Prostitution – wissenschaftlich nicht belegt sind.

Das Ausstiegsprogramm: Unterstützung und Hürden

Zielsetzung und Struktur

Das Ausstiegsprogramm des Gesetzes soll Sexarbeiter:innen einen Weg aus der Prostitution ermöglichen. Es umfasst:

-

Finanzielle Hilfen in Höhe von 330 Euro monatlich (zuzüglich 102 Euro pro Kind), die allerdings unterhalb der Armutsgrenze liegen.

-

Zugang zu Wohnraum, wobei die Betroffenen als prioritäre Gruppe für sozialen Wohnungsbau anerkannt werden.

-

Aufenthaltsgenehmigungen, die zunächst auf sechs Monate befristet sind und bei Bedarf verlängert werden können.

Anträge auf Teilnahme am Programm werden von lokalen Ausschüssen geprüft, die aus Vertretern der Polizei, der Verwaltung und zivilgesellschaftlicher Organisationen bestehen. Bewerber:innen müssen sich verpflichten, die Sexarbeit sofort aufzugeben.

Strukturelle Schwächen des Programms

Die Umsetzung des Ausstiegsprogramms ist durch zahlreiche Defizite gekennzeichnet. Die finanzielle Unterstützung ist unzureichend und zwingt viele Teilnehmer:innen, zusätzliche Einkünfte zu suchen. Dies erschwert einen nachhaltigen Ausstieg aus der Sexarbeit erheblich. Der Zugang zu Wohnraum wird durch die kurzen Aufenthaltsgenehmigungen und den allgemeinen Mangel an sozialem Wohnraum weiter erschwert. Zudem erschweren sprachliche Barrieren und ein oft geringer Bildungsstand den Zugang zu stabilen Beschäftigungen.

Insbesondere für Migrant:innen ist der Zugang zum Programm mit bürokratischen Hürden verbunden. Die Voraussetzung, die Sexarbeit sofort aufzugeben, wird von vielen als unrealistisch angesehen, da sie ihre finanziellen Verpflichtungen – etwa gegenüber Familienangehörigen – nicht von einem Tag auf den anderen aufgeben können.

Kritik der Sexarbeiter:innen

Sexarbeiter:innen empfinden das Programm häufig als stigmatisierend und bevormundend. Es fokussiert stärker auf die moralische Verurteilung der Prostitution als auf die tatsächliche Verbesserung der Lebensumstände der Betroffenen. Viele fordern stattdessen einen flexibleren Ansatz, der es ihnen ermöglicht, die Sexarbeit schrittweise zu reduzieren, ohne sofortige finanzielle Einbußen zu erleiden.

Abweichende Sichtweisen auf die Misserfolge des Gesetzes

Die Regierung und die zivilgesellschaftlichen Organisationen erklären die Probleme des Gesetzes unterschiedlich. Während die Regierung die Misserfolge auf mangelnde Umsetzung und begrenzte Ressourcen zurückführt, sehen die CSOs die Grundausrichtung des Gesetzes als problematisch. Sie argumentieren, dass die Kriminalisierung der Kunden die Hauptursache für die verschlechterten Lebensbedingungen der Sexarbeiter:innen ist. Repressive Maßnahmen hätten Prekarität, gesundheitliche Risiken und Gewalt verstärkt.

Forderungen nach Entkriminalisierung und Reformen

Die zivilgesellschaftlichen Organisationen plädieren für eine Entkriminalisierung der Sexarbeit. Sie argumentieren, dass Sexarbeiter:innen als autonome Akteure anerkannt werden sollten, deren Rechte respektiert und geschützt werden müssen. Statt repressiver Maßnahmen fordern sie menschenrechtsbasierte Ansätze, die die Lebensbedingungen der Betroffenen verbessern. Zudem betonen sie die Notwendigkeit struktureller Reformen in den Bereichen Migration, soziale Sicherheit und Gesundheitsversorgung.

Die Autoren der Studie schließen sich diesen Forderungen an. Sie verweisen auf internationale Studien, die zeigen, dass dekriminalisierende Modelle – wie in Neuseeland – die Gesundheit und Sicherheit von Sexarbeiter:innen verbessern. Sie kritisieren, dass das französische Gesetz von ideologischen und moralischen Positionen geprägt ist, die die Stimmen der Betroffenen ignorieren.

Fazit: Der Weg zu einer menschenrechtsorientierten Politik

Die Studie kommt zu dem Schluss, dass das Gesetz von 2016 die Situation der Sexarbeiter:innen nicht verbessert, sondern verschlechtert hat. Die Kriminalisierung der Kunden hat Prekarität, gesundheitliche Risiken und Gewalt verstärkt, während das Ausstiegsprogramm den tatsächlichen Bedürfnissen der Betroffenen nicht gerecht wird. Die Autoren fordern eine grundlegende Reform hin zu einem entkriminalisierenden und menschenrechtsorientierten Ansatz, der die Lebensbedingungen und die Rechte von Sexarbeiter:innen in den Mittelpunkt stellt.

Der Volltext der Studie (englisch) findet sich hier.