Einleitung

Die Studie „The Health and Well-being of Sex Workers in Decriminalised Contexts: A Scoping Review“ untersucht die Auswirkungen der Entkriminalisierung von Sexarbeit auf die Gesundheit und das Wohlergehen von Sexarbeitenden. Als Untersuchungsgegenstand wurden die australische Region New South Wales (NSW) und Neuseeland ausgewählt, da diese Regionen weltweit Vorreiter in der Entkriminalisierung sind. NSW entkriminalisierte Sexarbeit 1995, während Neuseeland dies 2003 mit dem Prostitution Reform Act umsetzte.

Ziel der Studie war es, durch eine systematische Auswertung wissenschaftlicher und praxisorientierter Literatur die gesundheitlichen, sozialen und rechtlichen Konsequenzen der Entkriminalisierung zu analysieren. Besonders wichtig war es, die Auswirkungen auf unterschiedliche Gruppen von Sexarbeitenden zu betrachten, darunter Migrant:innen, trans Sexarbeitende, indigene Sexarbeitende und Straßenarbeiter:innen.

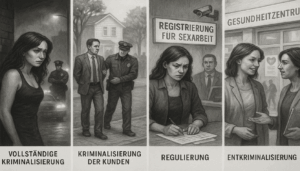

Die zentrale These der Autoren lautet, dass die vollständige Entkriminalisierung die effektivste politische Maßnahme ist, um gesundheitliche Risiken zu reduzieren, soziale Gleichheit zu fördern und die Rechte von Sexarbeitenden zu schützen.

Methodik

Die Autoren führten eine umfassende Scoping-Review durch, die sich auf 52 relevante Studien stützte, darunter 33 wissenschaftlich begutachtete Artikel. Die Datensätze decken den Zeitraum von der Einführung der Entkriminalisierung bis 2022 ab. Berücksichtigt wurden quantitative und qualitative Studien sowie Berichte von Behörden und Organisationen der Sexarbeitenden.

In die Analyse einbezogen wurden Themen wie sexuelle und psychische Gesundheit, Zugang zu Gesundheits- und Sozialdiensten, Arbeitsbedingungen, Stigmatisierung und rechtliche Rahmenbedingungen. Die Methodik zielte darauf ab, ein breites Spektrum an Perspektiven und Erfahrungen einzufangen, um die vielseitigen Auswirkungen der Entkriminalisierung zu bewerten.

Hauptbefunde

Die Ergebnisse der Scoping-Review zeigen, dass die Entkriminalisierung positive Auswirkungen auf die Gesundheit, Sicherheit und sozialen Bedingungen von Sexarbeitenden hat. Diese Verbesserungen sind jedoch oft durch verbleibende gesetzliche Einschränkungen und anhaltendes gesellschaftliches Stigma begrenzt.

1. Auswirkungen auf die Gesundheit

Sexuelle Gesundheit:

In beiden Regionen zeigten Sexarbeitende eine hohe Nutzung von Kondomen (über 90 %), sowohl im Straßen- als auch im Indoor-Bereich. Untersuchungen in NSW und Neuseeland belegen außerdem eine geringe Prävalenz von sexuell übertragbaren Krankheiten (STI) und HIV. Besonders bemerkenswert ist, dass die regelmäßige Gesundheitsvorsorge unter Sexarbeitenden signifikant höher ist als bei der Allgemeinbevölkerung.

Psychische Gesundheit:

Trotz der gesundheitlichen Fortschritte bleibt die psychische Belastung bei Sexarbeitenden hoch. Häufige Gründe sind Diskriminierung, Stigmatisierung und finanzielle Unsicherheit. Studien in NSW zeigen, dass Straßen-Sexarbeitende eine höhere Prävalenz von posttraumatischem Stress und Depressionen aufweisen.Drogenkonsum:

Insbesondere unter Straßen-Sexarbeitenden bleibt der Drogenkonsum ein Problem. Die Autoren führen dies auf die prekären Lebensbedingungen und die soziale Marginalisierung dieser Gruppe zurück.

2. Verbesserter Zugang zu Gesundheitsdiensten

Die Entkriminalisierung hat den Zugang zu Gesundheitsdiensten erleichtert, insbesondere durch Peer-basierte Ansätze. In NSW und Neuseeland wurden spezialisierte Gesundheitsprogramme entwickelt, die gezielt auf die Bedürfnisse von Sexarbeitenden eingehen. Diese Programme bieten mehrsprachige Unterstützung, niedrigschwellige Beratung und vertrauliche Behandlungsmöglichkeiten.

Ein Beispiel ist das Sex Worker Outreach Project (SWOP) in NSW, das auf Peer-to-Peer-Basis arbeitet. In Neuseeland spielt die nationale Organisation NZPC (Aotearoa New Zealand Sex Workers’ Collective) eine Schlüsselrolle bei der Bereitstellung von Gesundheits- und Sozialdiensten.

3. Arbeitsbedingungen und Sicherheit

Migrant:innen:

Migrant:innen sind eine besonders vulnerable Gruppe. Während in NSW Migrant:innen mit legalem Aufenthaltsstatus von der Entkriminalisierung profitieren, bleiben Migrant:innen in Neuseeland weiterhin kriminalisiert, da sie nach dem Immigration Act keine Arbeit in der Sexindustrie ausüben dürfen. Dies führt zu Angst vor Behörden, eingeschränktem Zugang zu Gesundheitsdiensten und erhöhtem Risiko von Ausbeutung.Straßen-Sexarbeitende:

Obwohl Straßen-Sexarbeit in NSW und Neuseeland dekriminalisiert ist, gibt es Einschränkungen. In NSW gelten zum Beispiel Verbote für bestimmte Standorte (z. B. in der Nähe von Schulen). Dies zwingt Sexarbeitende, in versteckten und oft gefährlicheren Gebieten zu arbeiten, wodurch sie schwerer Zugang zu Unterstützung erhalten.

4. Stigma und soziale Integration

Trotz der rechtlichen Fortschritte bleibt Stigma ein tief verwurzeltes Problem. Sexarbeitende berichten von Diskriminierung durch Polizei, Gesundheitsdienstleister:innen und die Gesellschaft. Besonders marginalisierte Gruppen wie trans-Sexarbeitende, indigene Sexarbeitende und Migrant:innen sind mehrfacher Diskriminierung ausgesetzt.

Ein positiver Aspekt der Entkriminalisierung ist jedoch die größere Fähigkeit von Sexarbeitenden, selbstbestimmt zu handeln. Viele berichten, dass sie nach der Entkriminalisierung mehr Kontrolle über ihre Arbeitsbedingungen haben, z. B. die Möglichkeit, Kunden abzulehnen.

Regulatorische Herausforderungen

Die Studie identifiziert mehrere rechtliche und praktische Hürden, die die positiven Effekte der Entkriminalisierung begrenzen:

Partielle Entkriminalisierung: Sowohl in NSW als auch in Neuseeland gibt es immer noch kriminalisierende Regelungen, z. B. für Straßenarbeit oder Migrant:innen.

Einschränkende Stadtplanung: In NSW sind Sexarbeitsstätten oft auf Industriegebiete beschränkt, was die Sicherheit und Sichtbarkeit der Arbeiter:innen gefährdet.

Unzureichende Überwachung der Arbeitsbedingungen: Studien zeigen, dass Arbeitsbedingungen in NSW nicht konsequent kontrolliert werden, was Sexarbeitende anfällig für Ausbeutung macht.

Meinung der Autoren zur Entkriminalisierung

Die Autoren sprechen sich entschieden für die vollständige Entkriminalisierung aller Formen der Sexarbeit aus. Sie argumentieren, dass die derzeitigen Modelle in NSW und Neuseeland zwar positive Effekte zeigen, aber unvollständig sind.

Volle rechtliche Anerkennung: Die Entkriminalisierung sollte alle Formen der Sexarbeit umfassen, einschließlich Straßenarbeit und migrantischer Sexarbeit.

Förderung von Peer-basierten Programmen: Solche Programme haben sich als äußerst effektiv erwiesen und sollten umfassend finanziert werden.

Langfristige Strategien gegen Stigma: Rechtliche Änderungen allein reichen nicht aus. Es braucht umfassende kulturelle und soziale Kampagnen, um negative Einstellungen gegenüber Sexarbeit zu ändern.

Einbindung der Sexarbeitenden: Sexarbeitende sollten aktiv in politische Entscheidungen einbezogen werden, um sicherzustellen, dass ihre Bedürfnisse und Rechte respektiert werden.

Die Autoren betonen, dass die Entkriminalisierung der erste Schritt in einem umfassenderen Prozess ist, der soziale, kulturelle und wirtschaftliche Ungleichheiten angehen muss.

Fazit

Die Studie zeigt klar, dass die Entkriminalisierung der Sexarbeit in NSW und Neuseeland wesentliche Verbesserungen für die Gesundheit, Sicherheit und Rechte von Sexarbeitenden bewirkt hat. Dennoch bestehen weiterhin Hindernisse, die durch unvollständige rechtliche Modelle und gesellschaftliche Vorurteile verstärkt werden.

Die Autoren plädieren für die globale Einführung eines umfassenden Entkriminalisierungsmodells, das alle Formen der Sexarbeit einschließt und strukturelle Ungleichheiten adressiert. Dabei sollte der Schwerpunkt auf einer stärkeren Integration von Peer-basierten Ansätzen und einem nachhaltigen Abbau von Stigma liegen.

Der Volltext der Studie (englisch) findet sich hier.